Episches Schreiben: Der ultimative Guide für große Romane & Trilogien

Drei Bände. Über 500.000 Wörter. Episches Schreiben in seiner wildesten Form – eine Geschichte, die sich nicht aufhalten ließ – und ich mittendrin.

Als ich mit Ansgar von Briant anfing, dachte ich an ein einzelnes Buch. Nicht mal besonders dick. Doch Kapitel für Kapitel wuchs das Projekt. Figuren verlangten Raum, Konflikte weiteten sich aus, neue Schauplätze kamen hinzu. Was klein beginnen sollte, wurde größer als alles, was ich je geplant hatte. Am Ende werden es drei Bände sein, jeder dicker als ein normaler Roman.

Viele Autor:innen träumen davon, so groß zu erzählen. Gleichzeitig schreckt es ab: endlose Seiten, zahllose Figuren, ein Projekt, das dich jahrelang begleitet. Wie kann das gelingen? Was bedeutet es wirklich, episches Schreiben? Und worauf musst du dich einstellen, wenn du dich auf diesen Weg einlässt?

Genau darum geht es in diesem Artikel. Ich zeige dir, was episches Schreiben ausmacht – mit all seinen Chancen, Fallstricken und dem Mut, den es braucht, um eine Geschichte in ihrer ganzen Größe zuzulassen.

1. Was bedeutet „episch“ im Schreiben?

„Episch“ – das klingt nach Riesenbänden, Heldenepen und Fantasy-Schlachten. Nach Herr der Ringe, Game of Thrones oder anderen literarischen Mammutwerken.

Der Begriff stammt ursprünglich aus der Literaturwissenschaft: Epos bedeutet ein erzählendes Werk von besonderer Länge und Tragweite.

Aber was heißt das eigentlich für uns als Autor:innen? Wann ist ein Roman episch – und warum lohnt es sich, episch zu schreiben?

Episch = großer Atem

Ein epischer Roman trägt eine Geschichte, die größer ist als ein einzelnes Schicksal. Er erzählt nicht nur eine Liebesgeschichte oder ein Abenteuer – er öffnet ein Panorama:

- mehrere Perspektiven,

- weitreichende Konflikte,

- ganze Gesellschaften und Systeme.

Episch bedeutet: Wir tauchen in eine Welt ein, die uns lange begleitet – facettenreich, vielschichtig und zu groß für ein schmales Buch

Pro-Tipp💡

Wenn du merkst, dass deine Geschichte wächst, obwohl du das gar nicht geplant hattest –

stopp sie nicht. Frag dich lieber:

Warum will sie mehr Raum?

Oft liegt dort der Kern deiner Epik: eine zweite Figur, ein versteckter Konflikt, ein größeres Thema,

das sich zeigen will.

Statt zu kürzen, nimm dir Zeit zum Zuhören.

Nicht jeder Roman ist episch

Natürlich können auch kürzere Romane tiefgründig sein.

Eine gute Novelle kann uns mitten ins Herz treffen – in nur 100 Seiten.

Aber: Epik braucht Weite.

Das Epos spannt einen Bogen – über Zeit, Raum, Figuren, Themen.

Es lädt ein, sich in Figurenleben, Landschaften und Intrigen zu verlieren.

Wie lang ist ein epischer Roman?

Es gibt keine feste Norm. Die folgenden Werte sind Orientierungen, die sich aus verschiedenen Branchenangaben ergeben (vgl. Reedsy, The Write Life, BoD Blog, Verena Glass).

📏 Normale Romane:

60.000–100.000 Wörter → ca. 200–350 Seiten

📏 Epische Einzelromane:

ab 120.000 Wörtern → ca. 400+ Seiten

150.000 Wörter → ca. 500–550 Seiten

200.000 Wörter → ca. 650–800 Seiten

📚 Reihenepik (Trilogien, Serien):

300.000–800.000 Wörter insgesamt → ca. 1.000–2.600 Seiten

📝 Die genaue Seitenanzahl hängt natürlich vom Buchsatz ab – also von Schriftgröße, Zeilenabstand, Seitenrändern etc. Diese Werte geben dir aber eine gute Orientierung, besonders wenn du selbst planst, episch zu veröffentlichen.

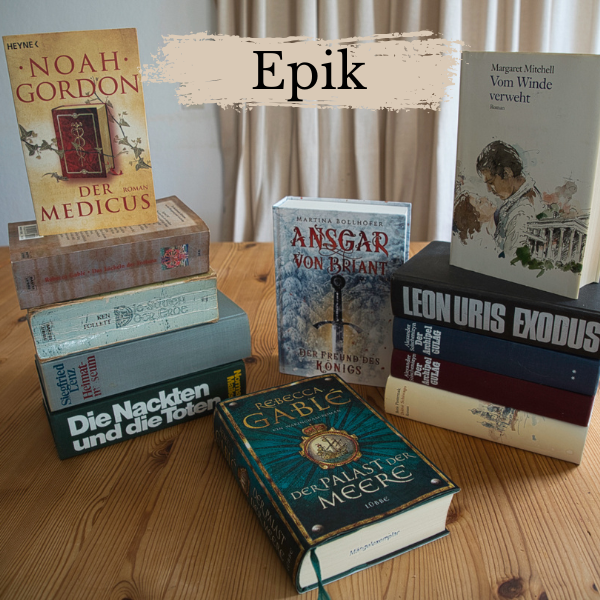

Ein Blick in mein eigenes Bücherregal zeigt, wie groß epische Werke werden können: Rebecca Gablés Waringham-Saga umfasst inzwischen sieben Bände und erstreckt sich über mehrere Jahrhunderte (1193–1568). In meiner Ausgabe von Das Lächeln der Fortuna hat der erste Band 1196 Seiten, Der Palast der Meere bringt es auf 957 Seiten. Diese Dimensionen liegen weit über den typischen Schwellen epischer Romane und verdeutlichen, wie episch auch deutschsprachige Literatur erzählt sein kann.

Meine eigene Erfahrung mit „episch“

Eigentlich wollte ich gar keinen epischen Roman schreiben.

Ansgar von Briant war als ein Band in normaler Länge geplant – handlich, überschaubar. So hatte ich es mir gedacht.

Doch die Geschichte wuchs.

Figuren verlangten Raum. Intrigen zogen Kreise. Symbolik und Schauplätze kamen hinzu.

Das Projekt „explodierte“.

- Band 1 brachte es am Ende – inklusive Danksagung und Verzeichnissen – auf rund 230.000 Wörter.

- Band 2 liegt aktuell bei 157.817 Wörtern – und ist damit immer noch fast doppelt so lang wie ein klassischer Roman.

Zuerst war das ein Problem. Ich fragte mich:

Warum kriege ich das nicht kompakter hin?

Warum entgleitet mir die Länge?

Heute weiß ich: Genau darin liegt die Epik.

Manche Geschichten wollen nicht klein sein.

Sie brauchen Weite. Tiefe. Raum zum Atmen.

Und genau das ist für mich der Kern des epischen Schreibens:

Eine Geschichte in ihrer ganzen Größe zuzulassen.

Für wen ist episches Schreiben geeignet?

Episches Schreiben stellt gewisse Anforderungen – nicht an dein Talent, sondern an deine Haltung.

Ich habe am ersten Band von Ansgar dreieinhalb Jahre gearbeitet.

Band 2 geht jetzt – nach etwa 15 Monaten – an den Lektor. Schon doppelt so schnell wie beim ersten.

Aber ohne Geduld und Ausdauer hätte ich zwischendrin längst aufgegeben.

Auch die Vision ist entscheidend.

Ohne ein klares Bild davon, worauf du mit deiner Geschichte hinauswillst, verlierst du dich irgendwann.

Ich muss wissen, wo ich hinwill – nicht jedes Detail, aber die Richtung.

Und auch eine Vision über das Buch hinaus hilft. Denn sie trägt, wenn der Schreiballtag schwerfällt.

Zu guter Letzt: Du musst gerne schreiben.

Wenn die Vorstellung, stundenlang am PC zu sitzen, für dich ein Graus ist, dann ist episches Schreiben vermutlich nichts für dich.

Denn auch wenn Plotten, Recherche und Worldbuilding dazugehören –

der größte Teil besteht aus: dranbleiben, schreiben, weiterschreiben.

🛠️ Die 4 Dinge, die du für episches Schreiben brauchst:

- 🕰️ Ausdauer – du wirst Monate, vielleicht Jahre daran arbeiten.

- 💎 Geduld – wie ein Diamant braucht deine Geschichte Zeit, um zu entstehen.

- 🎯 Vision – du brauchst eine Richtung, um dich nicht zu verzetteln.

- 🔥 Leidenschaft – sonst verlierst du dich auf halber Strecke.

Wenn du diese vier Eigenschaften mitbringst, hast du alles, was du brauchst, um deine epische Geschichte Wirklichkeit werden zu lassen.

2. Die Bausteine epischer Geschichten

Figuren mit Tiefe – Helden, Gegenspieler und Generationen

Eine epische Geschichte lebt von ihren Figuren. Nicht nur die Heldin oder der Held, sondern ein ganzer Kosmos von Menschen trägt die Handlung. Für Ansgars Welt habe ich über Hundert Figuren erfunden, darunter natürlich auch Statisten, die nur einen kleinen Auftritt haben.

- Hauptfiguren brauchen innere Konflikte, die groß genug sind, um viele Kapitel zu füllen.

- Gegenspieler sind mehr als Bösewichte: Sie verkörpern Systeme, Intrigen, gesellschaftliche Strömungen.

- Oft spannt Epik Generationenbögen: Eltern und Kinder, Mentor:innen und Schüler:innen, Verbündete, die in späteren Bänden zu Gegnern werden.

Ich erzähle meine Geschichte aus mehr als 15 Blickwinkeln, weil einer allein gar nicht alles beschreiben kann, was passiert. Da ist nicht nur ein Antagonist, sondern mehrere Bösewichte, manche selbst tragische Figuren, die dem einen Oberbösewicht untertan sind. Und ja Walter von Keon verkörpert in meinem Buch das Böse schlechthin, er bringt ein ganzes Staatssystem mit und seine Intrige zieht Kreise.

👉 Epische Figuren müssen atmen dürfen – und das braucht Raum.

Konflikte von Tragweite – mehr als ein persönlicher Streit

Episch wird es, wenn die Konflikte über Einzelschicksale hinausreichen.

- Nicht nur: „Er liebt sie nicht zurück.“

- Sondern: „Diese Liebe entscheidet über den Frieden zweier Reiche.“

Epische Konflikte verweben persönliches Drama mit gesellschaftlichen Folgen.

Das macht den Stoff schwerer – und gleichzeitig faszinierend.

Pro-Tipp 💡

Wenn dein Konflikt auf der Stelle tritt, frag dich:

Wer wäre davon noch betroffen, wenn das hier schiefgeht?

Plötzlich wird aus einem Streit eine Revolution –

und dein Roman wächst ganz von selbst in die Epik hinein

So ging es mir auch: Eigentlich wollte ich die Geschichte eines Ritters erzählen und plötzlich weitete sich der Konflikt: Ansgars Famillie wurde in die Sache hineingezogen, die Intrige betraf nicht nur den RItter, sondern Freunde, Angehörige, das ganze Land. Letztlich hatte das weitreichende Folgen für mehrere Königreiche. Und schwupps, sind wir im Bereich Epik.

Welten mit Atmosphäre – Schauplätze, die Geschichten erzählen

Epische Romane brauchen keine Magie, um größer als das Leben zu wirken. Die Orte selbst tragen die Geschichte.

- Landschaften spiegeln innere Zustände (der Winterwald, die steinige Bergfestung, die weite Ebene).

- Städte, Burgen, Dörfer sind nicht nur Kulisse, sondern Bühne für Machtspiele.

- Atmosphärische Details (Geräusche, Gerüche, Farben) verankern die Größe im Erleben der Lesenden.

👉 Wer in eine epische Geschichte eintaucht, soll das Gefühl haben, die Schauplätze atmen zu hören.

Symbole und Leitmotive – kleine Zeichen, große Wirkung

Epik entsteht oft durch Wiederkehr: Symbole, die die Bände durchziehen.

- Ein Falke, der Freiheit bedeutet.

- Ein Wolf, der Bedrohung und Macht in sich trägt.

- Farben, Wappen, Gegenstände, die eine Geschichte „markieren“.

Diese Leitmotive wirken wie rote Fäden, die den riesigen Stoff zusammenhalten. Sie geben Orientierung und emotionale Tiefe.

Merksatz 📌

Leitmotive sind das unsichtbare Netz deiner Geschichte.

Sie geben Orientierung – und machen deine Epik emotional spürbar.

Sprache mit Gewicht – der Ton macht die Epik

Ein epischer Roman spricht nicht wie eine leichte Sommerkomödie.

Die Sprache darf dichter, bildhafter, gewichtiger sein. Vergleiche, Metaphern und Rhythmus prägen das Gefühl von Größe.

Gleichzeitig: Lesbarkeit nicht vergessen – Epik darf nicht zum Stolperstein werden. Die Kunst liegt in der Balance: Bilder, die tragen, ohne zu überfrachten.

Epische Sprache erinnert an Sätze wie:

„Die Welt ist im Wandel. Ich fühle es im Wasser, ich fühle es in der Erde, ich rieche es in der Luft.“ (Tolkien)

Solche Bilder öffnen Weite – und machen spürbar, dass mehr auf dem Spiel steht als nur eine einzelne Szene.

Beispiele aus meinen Romanen

Epik kann aber auch leiser wirken – atmosphärisch, nah an den Figuren.

Ein Beispiel aus meiner Ansgar-Reihe:

„Es war still, bis auf das gleichförmige Knirschen, das bei jedem Schritt des Pferdes zu hören war. Ab und an kreischte eine Krähe. Ein Eichelhäher flog zeternd und meckernd vor ihm auf und warnte die Bewohner des Waldes vor der Bedrohung, die da anrückte. Es raschelte im Gebüsch und Ansgar zuckte zusammen. Die Erinnerung an den Überfall sprang ihn an wie ein adralgischer Berglöwe.“

Und manchmal trägt die Sprache die ganze Schwere eines Schicksals:

„Seine Gedanken streiften noch weiter zurück. Zum Überfall, mit dem alles begonnen hatte. Wieder und wieder hörte er das schrille Wiehern der Pferde, das Klirren von Waffen. Lirienes Schrei, als Tristan starb. Blut auf Schnee. Eine Axt, die über ihm schwebte. Haltet ein!

Warum hatten sie ihn nicht getötet? Warum hatten sie ihn leben lassen? … Der König hatte ihm seine Wahrheit eingebrannt. Du lügst. Du bist ein Verräter. Wolfhards Urteil – ein Dolch in seiner Seele. Ansgar schloss die Augen. Warum, Gott? Warum hast du mich nicht sterben lassen?“

Gib deinen Worten Tragweite

Solche Szenen zeigen: Epische Sprache ist vielgestaltig. Sie kann Welten öffnen, Atmosphäre schaffen oder die seelische Wucht einer Figur spürbar machen. Entscheidend ist nicht, wie „blumig“ sie klingt, sondern ob sie das Gefühl von Tragweite trägt.

💡 Mini-Trick für epischen Stil

- Wiederholung oder Parallelbau („nicht nur …, sondern auch …“)

- Längere Satzrhythmen (kein Stakkato)

- Bilder aus Natur oder Geschichte (Wellen, Berge, Generationen, Atem, Zeit)

Zusammenfassung

Epische Geschichten entstehen aus dem Zusammenspiel von Figuren, Konflikten, Welten, Symbolen und Sprache. Jeder dieser Bausteine allein macht noch keine Epik – doch wenn sie zusammenwirken, entsteht das Gefühl: Das hier ist größer als mein Alltag. Ich bin in eine Welt eingetreten, die mich lange begleiten wird.

3. Planung: Vom Funken zur Reihe

Die Ausgangsfrage finden – worum geht es im Kern?

Jede epische Geschichte beginnt mit einem Funken. Oft ist es eine Frage, die alles trägt:

- Was passiert, wenn Loyalität auf Verrat trifft?

- Wie verändert Macht die Menschen, die sie tragen?

- Kann Freundschaft stärker sein als Politik?

Diese eine Ausgangsfrage ist wie ein Leitstern. Sie sorgt dafür, dass du beim Schreiben nicht vergisst, warum deine Geschichte größer erzählt werden will.

Plotbögen entwickeln – die großen Linien

Epische Romane sind zu groß, um sie rein intuitiv zu „pantsen“. Selbst, wenn du gerne entdeckend schreibst, hilft es, die großen Linien im Blick zu haben:

- Anfang: Wo setzt die Geschichte ein?

- Mitte: Welche Entwicklungen sind unvermeidlich?

- Ende: Wohin führt der große Bogen?

Das heißt nicht, dass alles im Detail geplant sein muss. Aber ein epischer Stoff braucht Ankerpunkte, sonst verliert er sich in Nebenwegen.

Bandstruktur anlegen – warum Reihen oft besser funktionieren

Viele epische Ideen sprengen die Form eines Einzelbandes. Deshalb lohnt es sich, früh zu überlegen:

- Trilogie? → klassische Form für epische Bögen (Anfang, Mitte, Ende).

- Mehrbändige Reihe? → möglich, wenn die Welt viele Perspektiven trägt.

- Doppelband? → kann reichen, wenn der Stoff kompakt, aber tief ist.

Es hilft, eine grobe Karten-Skizze der Bände zu machen – selbst, wenn sich später Details verschieben.

Nebenschauplätze planen – kleine Geschichten im großen Bogen

Epik lebt von Nebenschauplätzen. Sie geben der Welt Tiefe, zeigen verschiedene Perspektiven und entlasten die Hauptlinie.

Beispiele für Nebenschauplätze (allgemein, ohne Spoiler):

- die Geschichte einer Nebenfigur, die unerwartet wichtig wird,

- ein Konflikt in einer Familie, der den großen Krieg spiegelt,

- eine Legende oder ein Lied, das immer wiederkehrt.

Auch in meiner Ansgar-Reihe finden sich solche Nebenlinien. Das Bergdorf, in dem Finian verborgen aufwächst, wirkt zunächst wie ein Schauplatz am Rand – doch es prägt die Zukunft des ganzen Reiches. Und auch die Liebesgeschichte zwischen Sophia und Clemens beginnt als scheinbarer Nebenstrang, wird später aber entscheidend für Briant.

👉 Nebenschauplätze dürfen jedoch nie den Hauptbogen ersticken – sie sollen das Epische unterstreichen, nicht zerfasern.

4. Schreiben mit langem Atem

Motivation über Jahre halten – Ausdauer als Schlüssel

Ein epischer Roman entsteht nicht in ein paar Wochen. Er begleitet dich oft über Jahre. Das verlangt Ausdauer – und die kommt selten von allein.

- Setze dir realistische Ziele: nicht 10.000 Wörter pro Tag, sondern kontinuierliche Etappen.

- Plane bewusst Pausen ein: Epik ist ein Marathon, kein Sprint.

- Erinnere dich an deine Ausgangsfrage: Sie trägt dich, wenn du dich im Detail verlierst.

- Such dir Mentoren, Ermutiger, Motivatoren

👉 Motivation entsteht, wenn du kleine Schritte feierst und nicht nur auf das ferne Ziel schaust.

Motivation über Jahre zu halten, ist schwer. Mir hilft dabei vor allem der Austausch mit anderen Autor:innen. Ich teile Textpassagen, freue mich über jedes Feedback und feiere kleine Etappen. Ich setze mir keine Wortziele, sondern Zeitziele: jeden Tag mindestens eine Viertelstunde, wenns mehr wird, ist es gut. Das große Ganze blende ich oft bewusst aus und konzentriere mich nur auf den nächsten Abschnitt – eine Szene, ein Kapitel, ein Schritt. Jeder kleine Fortschritt ist ein Grund zum Jubeln. Und Pausen sind erlaubt, manchmal sogar notwendig, damit die Geschichte reifen kann.

Und manchmal ist es genau das: die Geschichte so sehr zu lieben, dass man gar nicht anders kann, als weiterzuschreiben.

Mit Feedback arbeiten – andere Stimmen einbeziehen

Je größer das Projekt, desto wichtiger ist Feedback.

- Testleser:innen helfen, den Überblick zu behalten: Verlaufen sich Handlungsstränge? Wirkt die Geschichte stimmig?

- Lektorat bringt Struktur und schärft den roten Faden.

- Auch Austausch mit anderen Autor:innen kann entlasten – oft haben sie ähnliche Herausforderungen.

Epische Stoffe sind zu komplex, um sie völlig im Alleingang zu stemmen. Andere Stimmen helfen dir, die Perspektive nicht zu verlieren.

Balance zwischen Detail & Überblick – Werkzeuge für Klarheit

Die größte Gefahr bei epischen Projekten: sich in Details zu verheddern.

- Notizen & Karteikarten: Hilfreich, um Figuren und Nebenstränge im Blick zu behalten.

- Zeitstrahlen oder Karten: Orientierung für große Zusammenhänge.

- Digitale Tools (Scrivener, Papyrus oder Dramaqueen, Obsidian, Notion. Plottr) können helfen – aber auch ein Schuhkarton voller Zettel funktioniert, wenn er zu dir passt.

Ich arbeite sporadisch mit Whiteboard und Klebenotizen, dann wieder mit Plottr, in dem man Charaktere anlegen, Schauplätze beschreiben und eine zeitliche Gliederung in mehreren Erzählsträngen anlegen kann. Du kannst Notizen erstellen und verwalten, Tags und Gegenstände und Personen den einzelnen Szenen zuordnen und erste Textbausteine erstellen und das ganze auch verknüpft in mehreren Bänden.

Dort habe ich meine Charakterdatenbank, eine grobe Liste von Schauplätzen und seit Band 2 entsteht dort auch meine grobe Gliederung. Jedes Mal wieder denke ich, ich will es gerne im Ganzen visuell und haptisch vor mir haben, aber die ganze Geschichte ist zu groß und so komme ich immer irgendwann zu dem Punkt, dass ich einzelne Bereiche gesondert anschaue. Das dann mit Mindmaps in meinem BulletJournal oder in dem ich Tabellen und Gliederungen anfertige. Als Schreibtool verwende ich scrivener, weil es mir einen guten Überblick verschafft. Korrigieren und die Lektoratskommentare einarbeiten passiert dann mit libre office. Du siehst, meine Art zu arbeiten ist genauso vielfältig wie die Geschichte selbst. Einfach ist anders – aber eben nicht episch.

Finde deinen ganz eigenen Weg, dich zu strukturieren, denn:

👉 Entscheidend ist nicht das Tool, sondern die Frage: Behalte ich noch den Überblick?

Rückschläge akzeptieren – Teil des Prozesses

Epische Projekte haben Tiefs. Schreibblockaden, Überforderung, Zweifel sind normal.

Oft sind gerade die Pausen die Momente, in denen sich die großen Zusammenhänge ordnen.

Erlaube dir, dass nicht jeder Schreibtag produktiv ist.

Sieh Rückschläge als Wegmarken, nicht als Endstation.

Ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung:

In Band 1 habe ich mich so sehr verfranst, dass ich 100 Seiten streichen musste, um nochmal neu anzusetzen. Das hat mich Herzblut gekostet, die Geschichte aber wesentlich stärker gemacht und vorangebracht. Grund war damals mangelnde Planung. Ich hab halt einfach drauf losgeschrieben und irgendwann war klar, ich hab ein wichtiges Detail übersehen und das verändert alles. Denn der Bösewicht würde die Lücke eben ausnutzen. Und nicht einfach die Gelegenheit verstreichen lassen.

Dann erlebe ich auch immer wieder, dass es manchmal Tage oder Wochen gibt, wo ich nicht vorwärts komme. Meistens liegt es dann an einem Loch in der Handlungsplanung. Und dann muss man einen Schritt zurücktreten und neu überlegen.

Und es gibt immer wieder diesen Gedanken: Wieso hast du das nur so groß angelegt, hätte es nicht auch ein normaldickes Buch getan? Meine Erkenntnis? Ich kann nur episch. Bei mir verweben sich die Handlungsstränge immer so sehr, dass es nicht kurz wird. Vielleicht liegt das daran, dass ich aus dem Rollenspielbereich komme.

5. Typische Stolperfallen beim epischen Schreiben

Zu viele Figuren – wer soll da noch durchblicken?

Eine epische Geschichte lädt dazu ein, immer neue Figuren einzubauen. Doch schnell droht der Überblick verloren zu gehen.

- Jede Figur sollte eine klare Funktion haben: Heldin, Gegenspieler, Spiegel, Katalysator.

- Frag dich: Brauche ich diese Figur wirklich, oder erfüllt jemand anderes schon dieselbe Rolle?

- Weniger ist oft mehr – auch im Epos.

Hier tue ich mich auch manchmal sehr schwer. Ich liebe einfach Figuren. Und sie tragen ja auch die Geschichte. Aber

Achtung ⚠️

Ich habe selbst erlebt, wie leicht man zu viele Figuren in ein Epos hineinzieht.

Meine eigene Geschichte ist dadurch größer geworden, als ich je geplant hatte – drei Bände statt einem.

Figuren tragen die Epik – doch sie machen sie auch komplexer.

Frag dich deshalb bei jeder Figur: Braucht die Geschichte sie wirklich?

Es ist kein Fehler, wenn dein Roman groß wird. Aber es ist leichter, wenn er nicht überquillt.

Überlänge und Leerlauf – wenn die Seiten schwer werden

Ein epischer Roman darf lang sein – aber er muss tragen.

- Gefahr: Szenen, die sich wiederholen oder die Handlung nicht voranbringen.

- Lösung: Beim Überarbeiten konsequent fragen: Bringt diese Szene etwas Neues?

- Kürzen heißt nicht zerstören – oft gewinnt die Epik an Kraft, wenn Ballast wegfällt.

Verzettelung im Worldbuilding – wann genug genug ist

Gerade in Fantasy oder historischen Settings lockt die Versuchung, jedes Detail auszumalen: ganze Genealogien, Sprachen, Wirtschaftssysteme.

- Aber: Lesende wollen Geschichten, keine Enzyklopädie.

- Worldbuilding ist dann gelungen, wenn es die Handlung stützt – nicht, wenn es im Regal Ordner füllt.

- Du musst wissen, wovon du redest und schreibst, aber nicht alle Informationen sollten auch im Romantext landen.´

Merksatz 📌

Worldbuilding ist wie ein Eisberg:

80 % liegt unter der Wasseroberfläche – nur 20 % schaut heraus.

Das Unsichtbare trägt die Geschichte, das Sichtbare macht sie lebendig.

Deine Leser müssen nicht jedes Detail kennen, um die Geschichte zu verstehen, im Gegenteil, zu viel wäre verwirrend, Aber du musst dich natülich in deiner Welt auskennen.

Deshalb gilt: 80% für dich, 20 % für die Leser!

Perfektionismus – der größte Feind epischer Projekte

Epische Romane wachsen oft über Jahre. Wer bei jedem Absatz Perfektion erwartet, gibt unterwegs auf.

- Schreibe lieber eine unfertige erste Fassung als gar keine.

- Revision ist Teil des Prozesses – nicht das Scheitern, sondern die eigentliche Arbeit.

- Erinnere dich: Auch große Klassiker wurden zigmal überarbeitet.

Emotionale Erschöpfung – die unterschätzte Stolperfalle

Epische Stoffe sind nicht nur lang, sie sind oft auch emotional intensiv. Verrat, Tod, schwere Entscheidungen – das geht nicht spurlos am Schreibenden vorbei.

Ein Roman soll dich fordern, aber nicht zerbrechen. Deshalb ist es wichtig, Pausen und Ausgleich zuzulassen. Für mich bedeutet das: die Schwere mit anderen zu teilen. Ich rede mit meinem Mann darüber, bete und sage Gott, was mich bedrückt. Manchmal frage ich mich auch: Muss es wirklich so schwer sein? Und wenn ja, dann gestatte ich mir, Tränen zu verdrücken und Abstand zu nehmen.

Oft leide ich stark mit meinen Figuren. Manchmal stelle ich mir sogar vor, wie Ansgar mir zuruft: „Wie kannst du nur, Martina? Du bist grausam! Hätte ich das gewusst, ich hätte mich geweigert, eine Figur in deinem Roman zu werden.“ Solche Momente zeigen mir, wie sehr ich mit meiner Geschichte verbunden bin – und dass gerade diese Tiefe ihr Kraft verleiht.

Damit ich selbst wieder ins Gleichgewicht komme, helfen mir ganz unterschiedliche Dinge: Malen, Spaziergänge in der Natur, Zeit mit Freunden – oder einfach eine kreative Pause. Solche Inseln im Alltag geben mir neue Energie, um die großen Bögen meiner Geschichte weiterzutrage

Hürde: Veröffentlichung epischer Romane

Epik hört nicht beim Schreiben auf – auch bei der Veröffentlichung gibt es besondere Herausforderungen.

Ein Roman mit 600+ Seiten ist nicht nur ein Abenteuer für dich, sondern auch für Verlag oder Druckerei.

- Selfpublishing: Je dicker das Buch, desto höher die Druckkosten. Ab ca. 700 Seiten stößt man bei den meisten Selfpublishing-Anbietern an technische Grenzen: Die Klebebindung hält das Gewicht nicht mehr, und die Produktion wird extrem teuer.

- Kalkulation: Der Endpreis des Buches muss haarscharf kalkuliert sein – Leser:innen sind nicht bereit, 40 € für einen Einzelband zu zahlen, aber unter 25 € ist so ein Wälzer oft kaum machbar.

- Lektorat & Korrektorat: Mehr Seiten = mehr Kosten. Für einen epischen Band können die Lektoratskosten bei rund 3.000 € liegen – pro Band.

- Handel: Manche Buchhändler:innen zögern, sehr dicke Selfpublishing-Bücher ins Regal zu stellen – sie sind teurer, schwerer und nehmen mehr Platz weg.

Meine eigene Erfahrung: Ich musste bewusst darauf achten, unter 700 Seiten zu bleiben, damit Band 1 überhaupt handhabbar blieb. Das war ein Kompromiss – und trotzdem ein episches Werk.

👉 Tipp: Überleg dir früh, wie du deine Bände veröffentlichen willst – lieber eine Trilogie mit drei „normaldicken“ Bänden, als ein einzelner Riesenklotz, den kaum jemand kauft.

Wichtig 📌

Auch in einer Trilogie oder Reihe braucht jeder einzelne Band ein echtes Ende.

Du kannst nicht einfach irgendwo teilen. Es braucht ein Finale, das für diesen Band funktioniert – und erst danach einen Cliffhanger, der Lust auf den nächsten Teil macht.

Hürde: Leser:innen-Perspektive

Epik bedeutet, deine Leser:innen über hunderte Seiten mitzunehmen.

Was für dich als Autor:in faszinierend ist, kann für sie schnell überfordernd werden:

- Zu viele Figuren? → Leser:innen verlieren den Überblick.

- Zu lange Spannungsbögen? → Die Geduld reißt, und sie steigen aus.

- Komplexes Worldbuilding? → Zu viele Namen, Orte, Systeme auf einmal können verwirren.

Das Risiko: Deine Geschichte ist groß, aber deine Leser:innen gehen unterwegs verloren.

Meine Lösung: Orientierung geben.

- Ein Personenverzeichnis oder eine Karte am Anfang.

- Leitmotive und Symbole, die wie rote Fäden durch den Text laufen.

- Klare Kapitelübergänge und ein roter Faden, der trotz aller Nebenstränge trägt.

Wie ich es selbst gelöst habe:

In meiner Ansgar-Trilogie hat jedes Kapitel eine klare Überschrift mit Zeit, Figur (Perspektive) und Ort. Dazu kommen Kapitelzierden – kleine Symbole und Wappen, die sofort zeigen, um wessen Geschichte es gerade geht. Diese visuellen Anker geben meinen Leser:innen Orientierung und helfen, sich in der Fülle der Figuren und Handlungsstränge zurechtzufinden.

Pro-Tipp 💡

Baue dir ein Orientierungssystem für deine Leser:innen.

Das kann ein Personenverzeichnis, eine Karte, Symbole oder klare Kapitelüberschriften sein.

Wichtig ist: Wer dein Buch liest, sollte sich auch nach 500 Seiten noch zurechtfinden – ohne ständig zurückblättern zu müssen..

Vielleicht klingt das jetzt abschreckend.

Aber keine Sorge: Diese Hürden bedeuten nicht, dass Epik unmöglich ist – im Gegenteil.

Schau dir an, wie viele Autor:innen es schon geschafft haben, Geschichten von gewaltiger Größe zu erschaffen.

👉 Lass dich inspirieren von den Werken der Epik.

6. Beispiele epischer Romane

Klassiker der Epik – Werke, die Maßstäbe gesetzt haben

Wenn wir an epische Geschichten denken, kommen sofort große Namen in den Sinn:

- Die Ilias und die Odyssee – die Ur-Epen, die seit Jahrtausenden wirken.

- Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien – mit seinen 1000 Seiten, drei Bänden und einer ganzen Welt im Hintergrund.

- Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin – mit Dutzenden Figuren, Handlungsorten und einem Netz aus Intrigen.

Diese Werke zeigen, dass Epik mehr ist als Länge: Es geht um Tragweite, Vielstimmigkeit, Symbolik und Weltgefühl.

Moderne Beispiele – Epik in verschiedenen Genres

Episch findet sich nicht nur in Fantasy:

- Historische Romane wie Die Säulen der Erde (Ken Follett) – Kathedralenbau als Generationenprojekt.

- Science Fiction wie Dune (Frank Herbert) – Weltenbau, Religion, Machtspiele.

- Familienepen wie Buddenbrooks (Thomas Mann) – eine ganze Kaufmannsdynastie über Generationen.

👉 Epik kann überall entstehen, wo die Geschichte größer wird als eine einzelne Figur oder ein kurzer Moment.

Und die Liste ließe sich noch viel länger fortsetzen. Epische Geschichten finden sich in allen Genres – von historischen Familienepen bis zu dokumentarischen Mammutwerken.

Epik quer durch die Literatur📚

Epische Romane gibt es in vielen Genres, nicht nur in der Fantasy:

Historische Epik

- Rebecca Gablé: Waringham-Saga (7 Bände, englische Geschichte 1193–1568)

- Ken Follett: Die Säulen der Erde (1989, Kathedralenbau im Mittelalter, 1.200+ Seiten)

- Noah Gordon: Der Medicus (1986, Lebensreise eines englischen Heilers im 11. Jh., 1.000+ Seiten)

- Siegfried Lenz: Heimatmuseum (1978, über Flucht, Vertreibung und Identität)

Kriegs- und Gesellschaftsepen

- Norman Mailer: Die Nackten und die Toten (1948, Zweiter Weltkrieg, 1.000+ Seiten)

- Michail Scholochow: Der stille Don (1928–1940, 4 Bände, Kosakenleben im Umbruch, Nobelpreis 1965)

- Boris Pasternak: Doktor Schiwago (1957, Russische Revolution, Liebesgeschichte & Umbrüche, Nobelpreis 1958)

- Leon Uris: Exodus (1958, Entstehung Israels, internationale Bestseller-Epik)

- Margaret Mitchell: Vom Winde verweht (1936, US-Bürgerkrieg und Reconstruction, Pulitzerpreis)

Abenteuer und Klassiker

- Alexandre Dumas: Die drei Musketiere (1844, Freundschaft, Intrigen, historische Abenteuer in Serie)

- Mario Puzo: Der Pate (1969, Mafiafamilie Corleone – Familienepos über Macht und Loyalität)

Fantasy und Weltenbau

- Tad Williams: Das Geheimnis der großen Schwerter (1988–1993, 4 Bände, High Fantasy)

- George R. R. Martin: Das Lied von Eis und Feuer (ab 1996, Intrigen und Weltenbau in epischer Breite)

Dokumentarische Epik

- Alexander Solschenizyn: Archipel Gulag (1973, dreibändiges Monumentalwerk über das sowjetische Lagersystem)

Meine eigene Erfahrung mit Epik

Ich schreibe selbst eine Trilogie, die in einer mittelalterlich geprägten, fiktiven Welt spielt.

- Jeder Band sprengt die „normale“ Länge eines Romans deutlich: Mehr als 150.000 Wörter pro Band

- Mehrere Figuren tragen die Handlung: Ansgar von Briant, Wolfhard von Eloan, Katharina von Eloan, Walter von Keon, Sophia von Briant, Henk von Hauptstein und dazu noch etliche wichtige Nebenfiguren (Dariel und Eliard von Ramaria, Urs von Westenstein, Bero von Hartheim, Adelar von Kersulec usw.)

- Symbole und Leitmotive verweben die Bände miteinander: (Der Thron der Wölfe und ein Wolfsamulett, Der Falke von Briant usw)

Für mich war das nicht geplant – es ist passiert, weil die Geschichte diesen Raum brauchte. Genau das macht Epik für mich aus: Manchmal entscheidet nicht die Autorin, sondern die Geschichte selbst, wie groß sie werden will.

Und weil es nicht geplant war, hat mich Band 1 auch sehr überrascht und ich musste auf die harte Weise lernen, dass so eine große Geschichte eben doch mehr Planung braucht als gedacht. Auch wenn ich gerne drauflosschreibe und mich selbst überrasche, brauche ich einen groben Rahmen, damit solch eine epische Geschichte nicht aus dem Ruder läuft.

Band 2 bin ich dann viel strukturierter angegangen und konnte ihn deshalb auch schneller beenden.

Aber ohne Motivation und Unterstützung von Autorenkollegen, Familie und Freunden würde ich dieses Projekt nicht zu Ende bringen. Vermutlich brauche ich bis zur Fertigstellung aller drei Bände 6 bis 7 Jahre. Jetzt bin ich bei 4,75 Jahren. Und um diese lange Zeit durchzuhalten braucht es einfach immer wieder Motivation von außen, Feedback von Testleserinnen und Ermutigung meines Mannes und meiner Tochter. Ich liebe, was ich tue, aber die Geschichte ist so groß geworden, dass ich es unglaublich finde, dass ich sie schriebe. Manchmal scheint sie mir über den Kopf zu wachsen.

Lernmomente – was Epik lehrt

Epik schenkt Tiefe: Es sind genau diese großen Bögen, die Leser:innen jahrelang begleiten. Und die dich herausfordern, in dir nach deinen tiefen Wahrheiten zu graben. Was willst du der Welt wirklich sagen?

Epik fordert Geduld – für die Figuren, für dich selbst. Mehr als 600 oder 1000 Seiten schreiben sich nicht in 6 Wochen.

Epik zeigt dir deine eigenen Grenzen – und zwingt dich, darüber hinaus zu wachsen. Es wird Momente geben, in denen du dich wundern wirst, was alles in dir steckt und in dieser Geschichte. Manchmal ist es eher so, dass die Geschichte sich selbst erzählt, dass die Figuren das Regiment über dich übernehmen.

7. FAQs – Häufige Fragen zum epischen Schreiben

Muss ein epischer Roman wirklich über 1000 Seiten haben?

Nein. Episch bedeutet nicht nur dicke Bücher, sondern große Themen und weite Bögen. Manche Geschichten sind schon mit 120.000 Wörtern episch, andere entfalten sich über mehrere Bände. Entscheidend ist die Tragweite, nicht die Seitenzahl.

Wie vermeide ich, mich in der Länge zu verzetteln?

Plane die großen Linien vorab: Anfang, Mitte, Ende. Halte deine Ausgangsfrage im Blick. Wenn du dich verlierst, erinnere dich: Führt diese Szene den roten Faden weiter? Wenn nicht – kürzen oder verschieben.

Kann ich auch klein anfangen und später erweitern?

Ja. Manche Reihen beginnen als Einzelroman, der dann „explodiert“. Wichtig ist, dass die Grundidee trägt. Du kannst jederzeit Nebenschauplätze oder weitere Bände ergänzen – solange du die Kernfrage im Blick behältst.

Was, wenn ich Discovery Writer bin und ungern plane?

Auch als Discovery Writer kannst du episch schreiben. Hilfreich ist, zumindest Ankerpunkte zu setzen: Anfang, Ende und ein paar Meilensteine. Den Rest darfst du unterwegs entdecken. Epik braucht Struktur – aber nicht zwingend ein komplettes 200-Seiten-Exposé.

Wie plane ich ein Mammutprojekt wie einen epischen Roman?

Planung kann viele Formen haben – von streng durchgetaktet bis locker-intuitiv. Wichtig ist nicht das „eine richtige“ System, sondern dass du Klarheit für dich findest.

- Manche Autor:innen nutzen Exposés, Szenenübersichten oder Plotstrukturen (z. B. Drei-Akt-Modell, Heldenreise, Snowflake-Methode).

- Andere arbeiten lieber mit Karteikärtchen, Whiteboards oder Mindmaps.

- Wieder andere greifen zu modernen Tools wie Plottr, Aeon Timeline oder Obsidian.

- Und ja – auch ChatGPT kann ein wertvoller Sparringspartner sein, wenn du Ideen sortieren oder neue Blickwinkel ausprobieren möchtest.

👉 Mein Tipp: Nutze, was dir wirklich hilft – aber verliere dich nicht in den Tools. Am Ende zählt nicht die schönste Planung, sondern dein Text. Es ist dein Ton, deine Sprache, deine Geschichte, die lebendig werden soll.

Wie ich selbst vorgehe:

Ich starte meist mit einer Idee und entwickle daraus Figuren – mit Charakterbögen, Karteikärtchen, Mindmaps oder einfach durchs freie Spinnen, bis ich ein Bild von ihnen habe. Danach beginne ich, die Welt zu entwerfen. In Plottr lege ich meine Charakterdatenbank an, Orte und einen ersten Entwurf der Szenen, die ich schon im Kopf habe. Dort drösele ich auch die Handlungsstränge auf und schaue, wo sie sich verzwirbeln.

Das Plottr-Gerüst übernehme ich anschließend nach Scrivener – dort schreibe ich den eigentlichen Text. Für das endgültige Überarbeiten und den Feinschliff exportiere ich nach LibreOffice (.odt) und schicke das Manuskript schließlich an den Lektor. Kapitelzierden und letzte Feinanpassungen kommen ganz zum Schluss im .odt dazu.

Was mache ich, wenn ich auf halbem Weg die Lust verliere?

Das ist normal. Epische Projekte dauern lange, und die Begeisterung schwankt.

- Mach dir bewusst, warum dir die Geschichte wichtig ist.

- Lege Pausen ein, aber lass den Faden nicht abreißen.

- Sprich mit Testleser:innen oder Autor:innen-Freunden – oft reicht ein Gespräch, um wieder Feuer zu fangen.

- Such dir eine Schreibgruppe oder einen Workshop, der neue Inspiration bringt

Wie viel Worldbuilding ist wirklich nötig?

So viel, dass deine Geschichte trägt – nicht mehr. 80 % bleibt im Hintergrund, 20 % kommt in den Text. Denk dran: Lesende wollen keine Enzyklopädie, sondern eine Geschichte, die lebt.

So ist es zwar wichtig, Spezies oder unterschiedliche Völker auch anders sprechen zu lassen, aber wie Tolkien tatsächlich eine ganze, neue Sprache zu erfinden, ist nicht erforderlich.

Ich habe für Ansgar von Briant vor allem neue Pflanzen erfunden, weil mir das wichtig war, mit neuen Tierarten bin ich eher sparsam umgegangen, um mich nicht auch noch dort in vielfältigen Beschreibungen zu verlieren.

Wie behalte ich beim Überarbeiten den Überblick?

Überarbeiten ist bei epischen Projekten eine eigene Kunst – und vor allem eine Frage von Klarheit und Struktur. Ich gehe dabei in mehreren Schritten vor:

- Erster Durchgang (Scrivener) – Wenn die Rohfassung steht, lese ich chronologisch von vorne nach hinten. Alles, was mir in die Augen springt, verbessere oder ergänze ich sofort – Sprache, Inhalt, Logik. Ich versuche, in diesem Schritt so viel wie möglich mitzunehmen, weil ich mir bei der Länge des Stoffes keine zehn Korrekturrunden leisten kann. 👉 Fairerweise muss ich sagen: Meine Rohfassung ist oft schon relativ gut, weil ich während des Schreibens immer wieder in frühere Kapitel zurückgehe. Wenn ich beim Voranschreiben merke, dass vorne noch etwas fehlt oder angepasst werden muss, ergänze ich es direkt. Dadurch sind die vorderen Teile schon stabiler, bevor ich mit dem eigentlichen Überarbeiten beginne.

- Zweiter Durchgang (LibreOffice) – Danach exportiere ich das Manuskript ins .odt-Format und gehe es erneut durch.

- Testleser-Feedback – Nach diesem Stand gebe ich den Text an Testleser:innen. Ihre Rückmeldungen arbeite ich gezielt ein: Ich lese wieder alles, schaue an den markierten Stellen genau hin und entscheide – ändern, ergänzen oder bewusst so lassen.

- Finales Selbst-Lesen – Bevor es ins Lektorat geht, lese ich den Text ein letztes Mal im Ganzen. Alles, was mich noch stolpern lässt, korrigiere ich.

- Überschriften-Prüfung – Anschließend schaue ich mir meine Szenenüberschriften noch einmal getrennt an. Da stehen bei mir Zeit, POV-Charakter und Ort. Ich überprüfe, ob sie durchgehend einheitlich sind.

- Lektorat – Die Anmerkungen kommen wieder im .odt-Format. Einfache Korrekturen baue ich sofort ein, für größere Änderungen plane ich Runde zwei. Am Ende gehe ich jeden Kommentar durch und entscheide: Übernehmen, abwandeln oder bewusst verwerfen. Übergeordnetes Feedback setze ich zum Schluss um.

So bleibe ich Schritt für Schritt im Fluss, ohne mich zu verzetteln – und kann sicher sein, dass keine Anmerkung verloren geht.

8. Weiterführende Ressourcen

Eigene Blogartikel – vertiefende Einblicke

Epische Romane sind ein großes Feld. Viele Aspekte lassen sich besser in einzelnen Artikeln vertiefen. Hier einige Themen, die du auf meinem Blog nachlesen kannst:

Charakterentwicklung in langen Bögen – wie Figuren über Jahre glaubwürdig wachsen.

Zum Thema Charaktere gibt es bereits eine ganze Reihe auf diesem Blog:

Auch zum Thema Weltenbau habe ich schon eine Anleitung geschrieben:

Demnächste folgen weitere Artikel zu den Bereichen:

- Symbole & Leitmotive – kleine Zeichen, die große Geschichten tragen.

- Schreibstart & Motivation – wie du dranbleibst, auch wenn der Weg lang ist.

👉 Solltest du ein Thema haben, dass dich interessiert und hier noch nicht gelistet ist, melde dich gerne.

Externe Ressourcen – Inspiration und Handwerkszeug

Auch andere Autor:innen haben wertvolle Tipps zum epischen Schreiben:

- „Die Heldenreise“ von Joseph Campbell – Klassiker für epische Erzählstrukturen. Als Buch auch in Deutsch erhältlich

- „Save the Cat! Writes a Novel“ von Jessica Brody – praxisnaher Ansatz für Plotstrukturen Als Buch in Englisch erhältlich, auf Deutsch hab ich es noch nicht gefunden.

- „The Snowflake Method“ von Randy Ingermanson – für Autor:innen, die eine schrittweise Plotentwicklung brauchen, ENglisches Buch, im Netz finden sich aber deutsche Erklärungen dazu.

- „On Writing“ von Stephen King auf Deutsch „Das Leben und das Schreiben“ – keine Anleitung für Epik, aber ermutigend, dranzubleiben als Buch in ENglisch und Deutsch verfügbar

Community & Austausch

Episches Schreiben ist kein Alleingang. Was mir selbst immer wieder hilft: Austausch – sei es mit Testleser:innen, in kleinen Schreibgruppen oder im Gespräch mit anderen Autor:innen. Allein wäre mein Projekt längst versandet, gemeinsam bleibt es lebendig.

Such dir Orte, an denen du Austausch findest:

- Schreibgruppen (online oder lokal)

- Autor:innen-Foren und Facebook-Gruppen

- Schreibcoworkings oder Challenges, die dich motivieren

👉 Epik trägt man nicht allein. Such dir Menschen, die mit dir lesen, mitdenken, dich ermutigen. Feedback und Gemeinschaft machen aus einem einsamen Marathon einen gemeinsamen Weg.

👉 Genau deshalb biete ich auch eigene Schreibkurse und -gruppen an – dort kannst du erleben, wie wertvoll es ist, gemeinsam zu schreiben und dranzubleiben. Und falls unter meinen derzeitigen Angeboten noch nicht das Richtige für dich dabei ist: Melde dich gerne. Gemeinsam finden wir sicher eine passende Lösung für deine Bedürfnisse.

Lust aufs gemeinsam Schreiben? Dann schreib mit mir!

Deine Geschichte darf groß werden – und du musst den Weg nicht allein gehen!

- ✨ Hol dir meinen Newsletter mit Inspiration & Schreibimpulsen.

- 🤝 Komm in meine Schreibkurse und erlebe Gemeinschaft & Motivation.

👉 Newsletter abonnieren

👉 Schreibkurs finden

📬 Oder kontaktier mich direkt unter

info@kreative-schreiberei.de und lass uns ins Gespräch kommen

Ich freu mich auf dich und deine Geschichte.

9. Deine nächsten Schritte

Fang klein an – ein epischer Anfang muss nicht riesig sein

Episches Schreiben heißt nicht, dass du sofort 200.000 Wörter hinlegen musst. Alles beginnt mit einem Funken. Nimm dir heute ein paar Minuten und beantworte diese Frage:

👉 „Welche große Frage will ich mit meinem Roman stellen?“

Notiere die Antwort in einem Satz. Das ist dein Leitstern.

Mini-Übung: Dein Exposé in fünf Sätzen

Schreibe ein kurzes Exposé, nur für dich:

- Thema / zentrale Frage

- Hauptfigur(en)

- Gegenspieler oder Konflikt

- Welt oder Schauplatz

- Möglicher Ausgang

Diese fünf Sätze helfen dir, die Richtung klar zu sehen – ohne dich in Details zu verlieren.

Oder versuch’s andersherum – so wie ich ✨

Viele Ratgeber starten mit Weltenbau oder einem klaren Plot.

Ich bin anders eingestiegen: mit Figuren.

👉 Erfinde zwei Charaktere.

👉 Gib ihnen ein Ziel, eine Motivation, einen inneren Antrieb.

👉 Lass sie aufeinanderprallen – und beobachte, was passiert.

Die Frage ist: Wo kollidieren ihre Welten?

- Ist es ein persönlicher Konflikt?

- Eine Liebe, die nicht sein darf?

- Ein Kampf um Macht, Glauben, Heimat?

Und dann geh weiter:

Welche Folgen hat dieser Zusammenstoß?

Wirkt er nur zwischen den beiden – oder erschüttert er Familien, Königreiche, ganze Welten?

So wächst aus einer kleinen Idee ganz von selbst ein epischer Bogen.

Nicht, weil du ihn von Anfang an geplant hast, sondern weil die Figuren dich dorthin führen.

💡 Das ist mein Weg in die Epik. Vielleicht ist es auch deiner.

📝 Übung: Zwei Figuren – ein Konflikt

- Erfinde zwei Figuren. Schreib ihre Namen und ein paar Stichpunkte auf.

- Frag dich: Was will jede von ihnen unbedingt erreichen?

- Stell dir vor: Ihre Ziele prallen aufeinander.

- Überlege:

- Ist das nur ein persönlicher Konflikt?

- Oder betrifft er Familien, Königreiche, vielleicht sogar ganze Welten?

- Schreib es auf – und lass dich überraschen, wie groß die Geschichte werden will.

👉 So wächst Epik manchmal von ganz allein:

aus einer kleinen Idee, die größer wird, weil ihre Figuren sie dahintragen.

Dranbleiben leicht gemacht

Episches Schreiben ist ein Marathon. Die gute Nachricht: Du musst ihn nicht allein laufen.

- Setze dir kleine Etappen.

- Suche dir Begleitung (Testleser:innen, Schreibgruppe, Austausch).

- Erinnere dich an deine Leidenschaft – sie ist dein Motor.

Dein nächster Schritt mit mir

Wenn du tiefer eintauchen möchtest, begleite ich dich gerne:

- In meinem Newsletter teile ich regelmäßig Impulse und Tipps für episches und kreatives Schreiben.

- Bei meinen Schreibkursen kannst du in kleiner Runde erleben, wie leicht es ist, dranzubleiben.

Ermutigung✨

Epische Geschichten sind kein Spaziergang – sie kosten Kraft, Geduld und manchmal auch Tränen.

Ich weiß das, weil ich selbst immer wieder mit Zweifeln und Überforderung ringe.

Und doch lohnt es sich: Denn genau in dieser Größe entfalten Geschichten ihre Tiefe, ihre Wahrheit, ihre ganze Schönheit.

Wenn du also das Gefühl hast, dein Roman wächst dir über den Kopf – dann bist du wahrscheinlich genau dort, wo Epik beginnt.

👉 Und jetzt?

Setz dich hin und schreib.

Heute. So gut du kannst. So weit du kannst. Eine Seite. Oder zwei.

Nicht perfekt. Nicht fertig. Aber echt.

Denn Epik entsteht nicht durch große Pläne – sondern Seite für Seite, weil du weiterschreibst.